こんにちは、トーフヤです。

この記事では、私が自分で作って、自分で使っているエクセル家計簿ツールをご紹介します。

エクセル家計簿は、無料メルマガにご登録いただくことでダウンロードできます。

登録後すぐに届くメールで、ダウンロードページをご案内します。

メルマガは無料で、不要になった場合はいつでも解除できます。

無料メルマガの内容は、下記ページでご案内しています。

早期退職する数年前から家計管理に目覚め、作り始めたエクセル家計簿ツールです。個人的に使いながら、改良を重ね、配布できる形にしたものです。

ご利用いただく方の家計管理のお役に立てば何よりです。

ここから下で、エクセル家計簿ツール「カケル家計簿」の機能をご紹介します。エクセル家計簿の細かいところまで詳しめの説明なので、少し長めの説明になっています。

家計簿ツールの特徴

エクセルと紙を併用

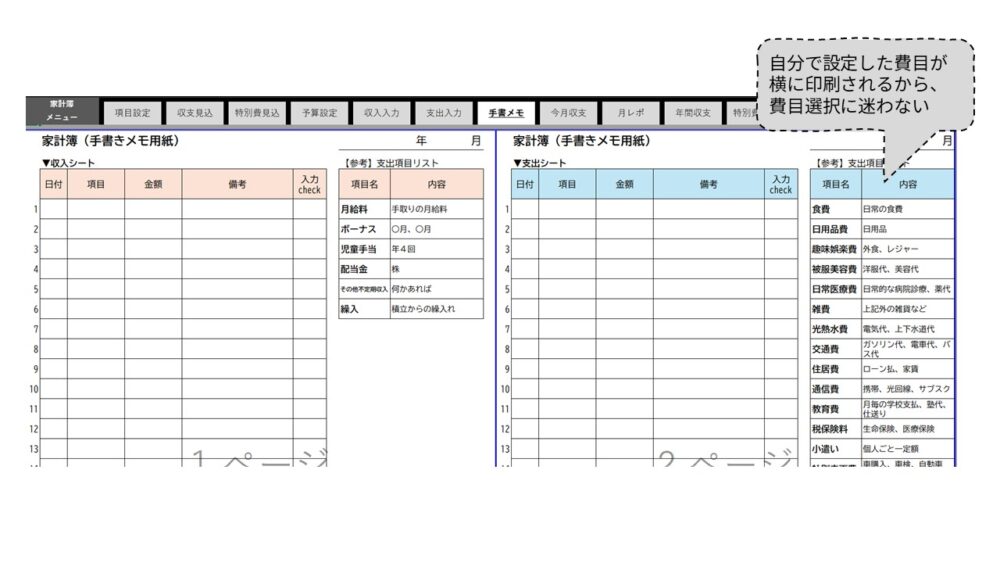

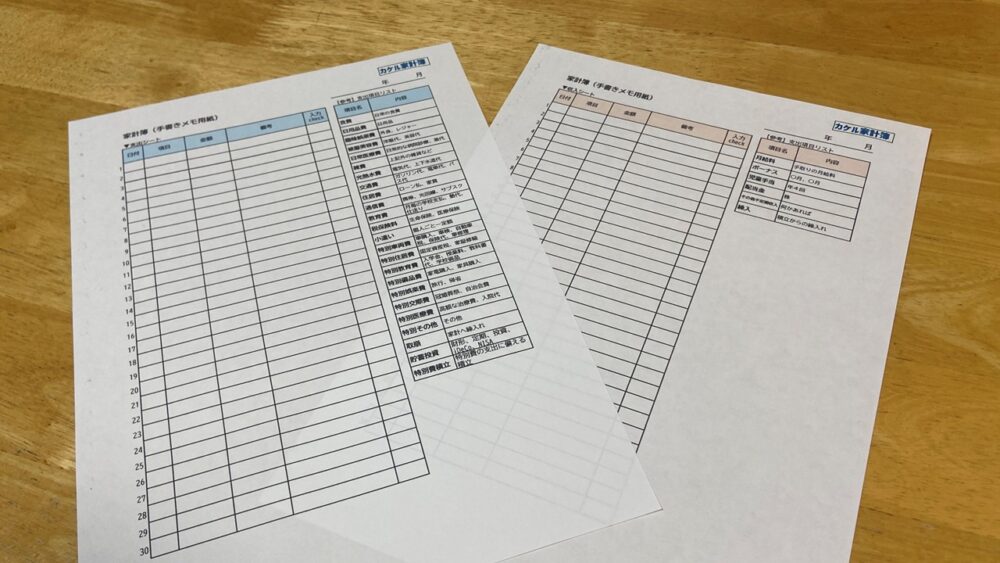

日々の支出や収入を記録する書式「メモ」を印刷できます。

レシートがたまるのはイヤ、毎日パソコン開くのは面倒。

そんなモヤモヤを解消できています。

印刷する「メモ」には、自分で設定した費目一覧も印刷されるので、費目の選択に迷いません。

日々の買い物は、紙にメモして、週末にまとめてエクセルに入力という、使い方をしています。

ちなみに、紙×エクセルで家計簿を無理なく続けることができるという意味で、思い付きで「カケル家計簿」と名前を付けてます。あまり、深い意味はありません

同じファイルで何年も使える

年ごとにファイルを切り替える必要がありません。

ずっと、同じファイルにデータを蓄積していく家計簿ツールです。

1年前はどうだったかな?

という確認がすぐにできるので、家計の傾向を把握しやすくなっていると思います。

予算設定機能

収入や支出を費目ごとに自由に見積もって、予算を設定できます。

特別費(数カ月~数年に一度の大型支出)を見込んだ積立の予算設定もできます。

収支を記録するだけだと、目標がないので、予算を設定したくなり、予算見積もり機能をつくりました。

食費は、このぐらいかな?

娯楽費は、このぐらいにしておこうかな?

と、項目ごとに見積もっていく作業は、家計の分析にもなってます。

特別費も想像しながら見積もって、大きな支出に備える積立を設定しています。

自由な項目設定

収入や支出の費目となる項目は、自由に設定できます。

例えば、我が家の場合には、「食費」と「日用品費」は、スーパーで一緒に買うので、分けるのが面倒になり、分けずに「日用品食料費」という項目にしています。

変動費、固定費、特別費、貯蓄投資、という区分は固定していますが、区分の中の項目は、お好みで自由に設定できます。

家計簿を始めたころは、項目設定に迷いました。色々と変更しながら、最近ではほぼ固定化してきました。

我が家の支出の項目は、変動費5項目、固定費7項目、特別費8項目で管理しています。

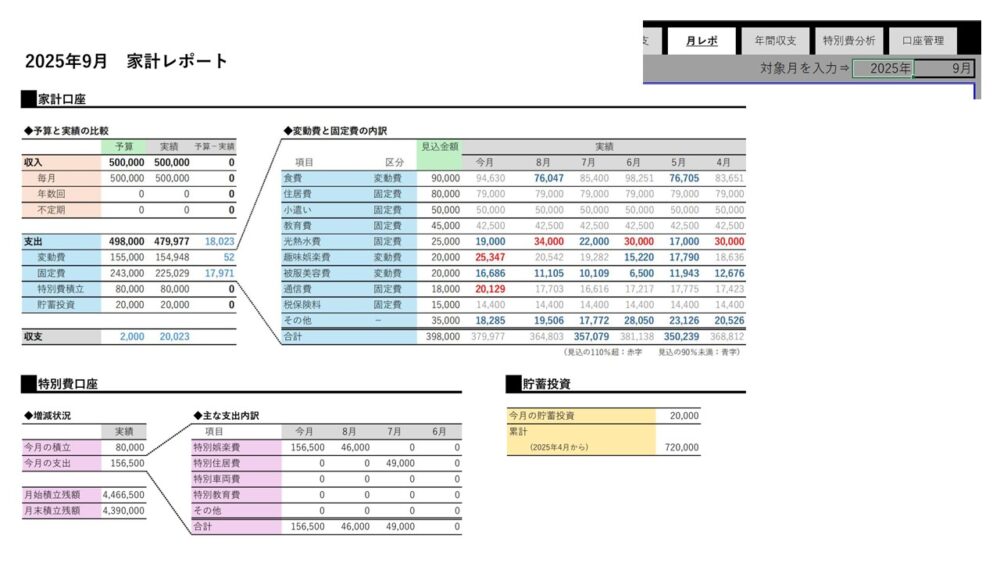

月レポで振り返り

月の収支をレポートとして印刷できます。

紙でファイリングしておけば、すぐに見返せます。

家族で共有すれば、節約意識づくりにも役立ちます。

最近では、高校生の息子から「先月の食費いくらだった?」という会話が生まれるようになりました。家計簿をつけている親からすると、興味を持ってくれるのは、うれしいです

分析機能で振り返り

毎月の家計状況を確認したり、支出の年間推移を把握したり、色々な視点で、家計を確認できます。

グラフ表示は、多くないので、地味に見えるかもしれませんが、数字を見えやすくする工夫をしています。

その他

マクロを使うのが、なんとなく好きではないので、マクロは使っていません。

エクセル関数のみで作成しています。

あと、細かいことなので、気にしていただく必要もないと思いますが、

データを管理するのに便利なので、テーブル機能は、使っています。

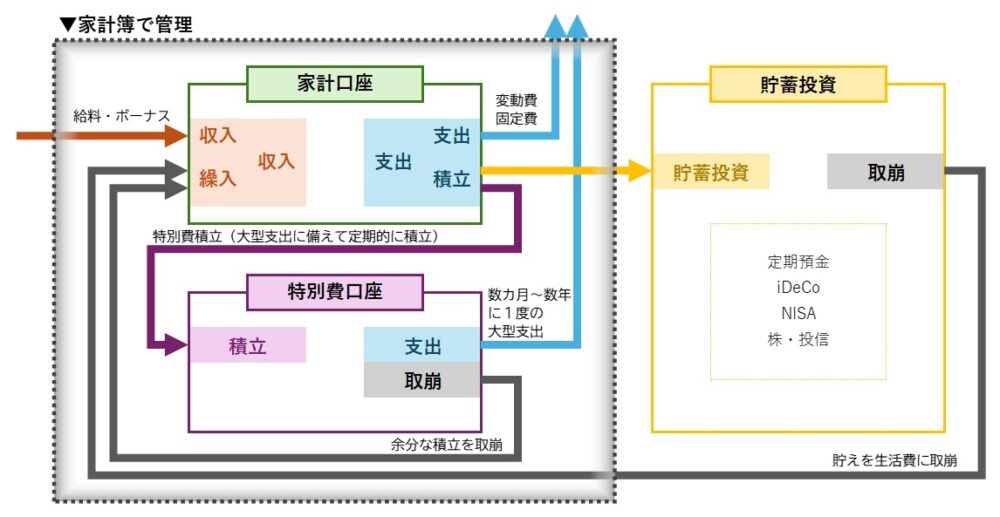

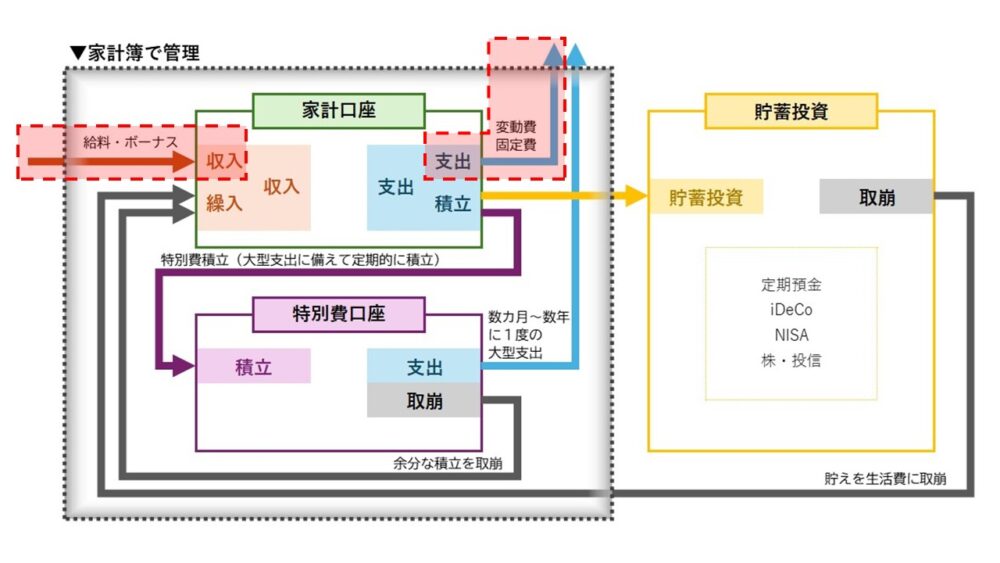

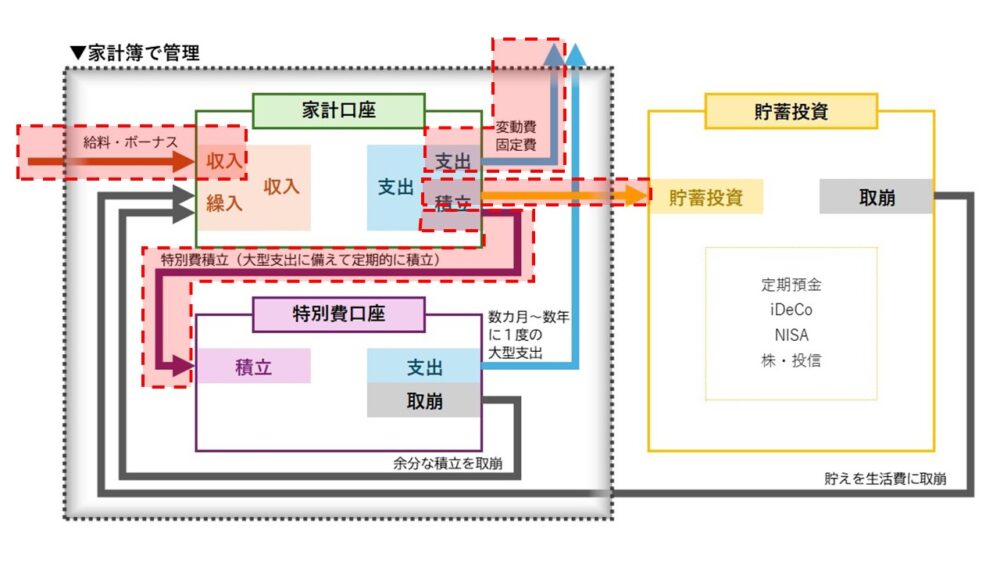

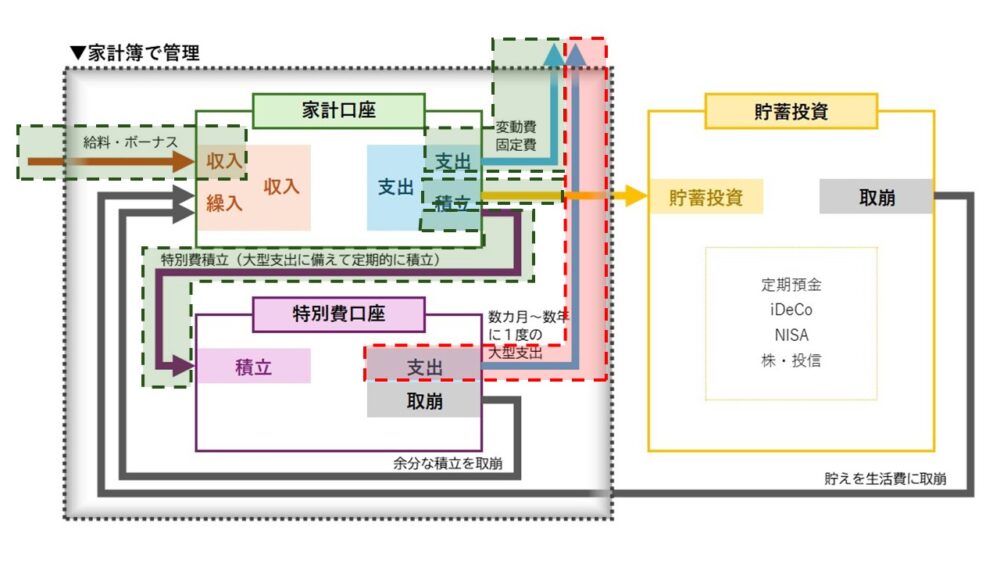

家計管理のイメージ(「カケル家計簿」で管理する家計の範囲)

いきなりごちゃごちゃした図を、お示しして申し訳ありません。

要は、「家計口座」と「特別費口座」の2つの口座で家計簿を管理する。という考え方で、この家計簿ツールを作っています。

<家計口座と特別費口座の使い分け>

| 家計口座 | 特別費口座 |

|---|---|

| 給料やボーナス等の収入を受入れて、 食費や水道光熱費などの普段の支出を支払う。 | 定期的な積立を家計口座から入れて、 数カ月~数年に一度の大型支出を支払う。 |

貯蓄や投資には、家計口座から支出として出していきます。

ただし、貯蓄や投資の残高管理は、この家計簿では対象外にしています。

特に投資部分は、相場で増減するので、その管理まで家計簿で管理すると、複雑になると考えてます。

我が家の場合には、貯蓄や投資は、別の管理簿で残高管理をしています。家計簿では、生活に関連したお金の流れを管理しているというイメージです。

各シートの使い方をご紹介

使い始め~初期設定

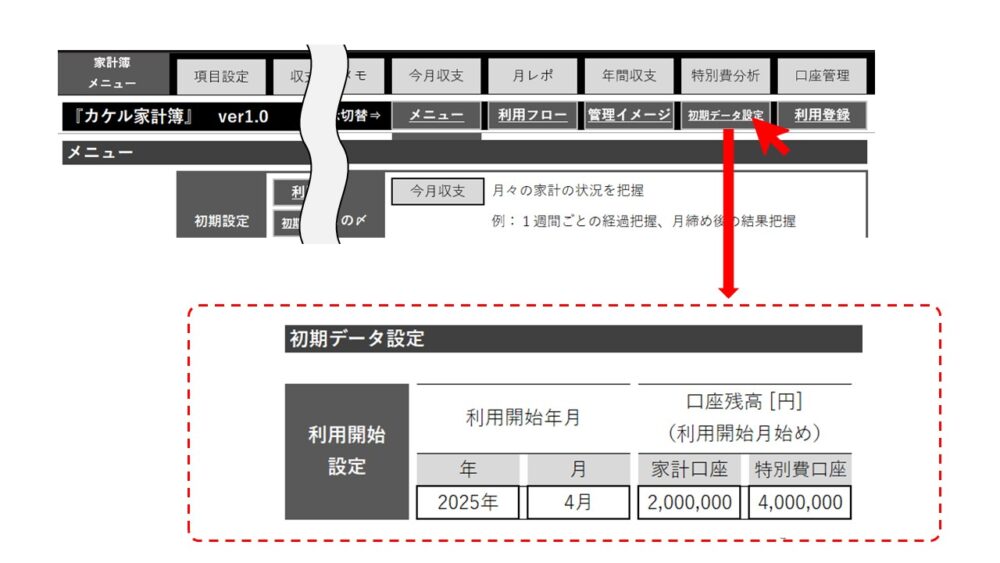

最初の入り口【メニュー画面】

機能を追加していくと、シートが増えて、見づらくなるので、シート切り替えができるメニュー画面を準備しています。

画面上部のタブで、各シートを切り替えできるようにしています。

初期設定(利用開始日などの登録)【初期データ設定画面】

使い始める前に、まず、「利用開始年月」と「口座残高」を登録します。

この登録内容は、基本的には、後で変更しない前提です。

(機能上は、変更できますが、変更すると、年月と集計がズレる場合があります)

- 利用開始年月:家計を使い始める「年」と「月」

- 口座残高:利用開始年月始めの家計口座と特別費口座の残高

初期設定(収入と支出の費目を設定)【項目設定シート】

左側が収入、右側が支出の費目を設定する部分です。

収入費目と支出費目の項目を自由に設定できます。

設定した項目の性質によって、区分を選択するようになっています。

| 収入区分 | 内容 | 項目設定の例 |

|---|---|---|

| 毎月 | 毎月の収入 | 給料 |

| 年数回 | 年に数回に収入 | ボーナス、児童手当 |

| 不定期 | 不定期に入ってくる収入 | 株の配当 |

| 支出区分 | 内容 | 項目設定の例 |

|---|---|---|

| 変動費 | 月々の支払いが変化しやすいもの | 食費、娯楽費、被服費、雑費 |

| 固定費 | 月々の支払いがある程度固定されているもの | 家賃、電気代、水道代 |

| 特別費 | 数カ月~数年に一度の大きな支出 | 固定資産税、自動車税、備品費 |

| 貯蓄投資 | 資産形成のための貯蓄や投資への資金移動 | 財形、iDeCo、NISA |

| 特別費積立 | 特別費口座への積立 | 特別費積立(設定不要) |

※特別費積立は、ここで設定しなくても、勝手に項目として設定されるようになっています。

上の表の項目例は、我が家の場合の考え方で記載しています。例えば電気代は変動費でもいいと思います。

自分にあった考え方で、設定してみてください

予算設定

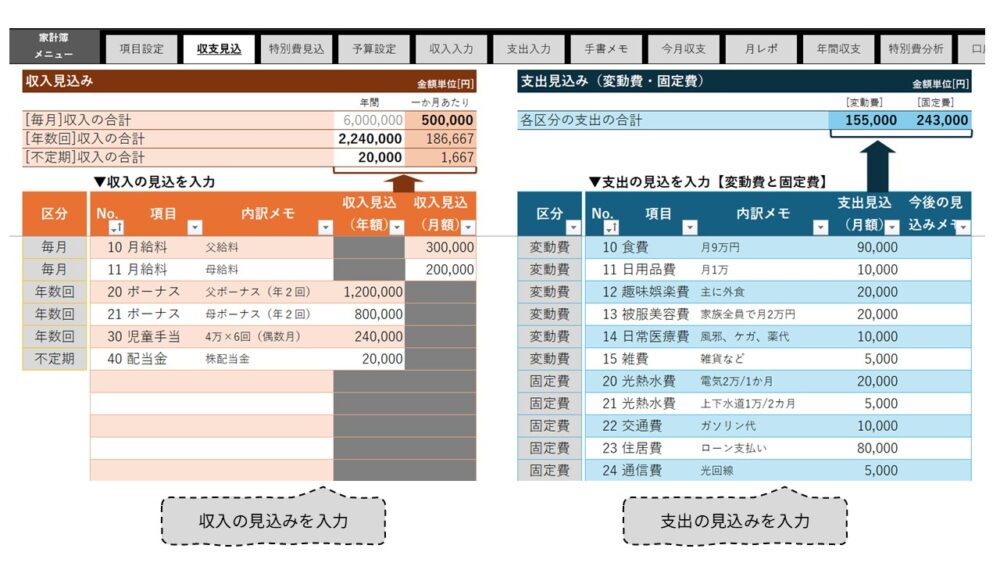

予算の見込み(収入と支出の見込み作成)【収支見込シート】

~収支見込みの前に~

また登場するこの図ですが、この図の赤い囲みの部分の収入と支出(変動費と固定費)を見込むのが【収支見込シート】です。

特別費の支出や積立は、別のシートで見込みを立てます。

左側が収入、右側が支出の見込みを入力する部分です。

下の表の部分に見込みを項目ごとに入力していきます。

見込んだ結果の集計が入力表の上に表示されます。

この結果は、別の「予算設定シート」で予算を決めるときに目安になります。

同じ項目を複数行入力しても大丈夫です。

例えば、

「光熱水費」という項目であれば、電気代と水道代とガス代の3行に分けて入力した方が分かりやすいと思います。

「食費」であれば、家で使う食材代と、外食代を分けて見込んだ方が分かりやすいと思います。

収入については、

区分が「毎月」であれば、月額の見込みを入力し、

区分が「年数回」又は「不定期」であれば、年額の見込みを入力します。

今まで家計簿をつけていなければ、いくらで見込んでいいのか分からないと思います。

最初は、感覚的に見込んでおいて、家計簿をスタートして、2~3か月家計簿をつけると、どのぐらいの金額が妥当なのかが、見込みやすくなると思います。

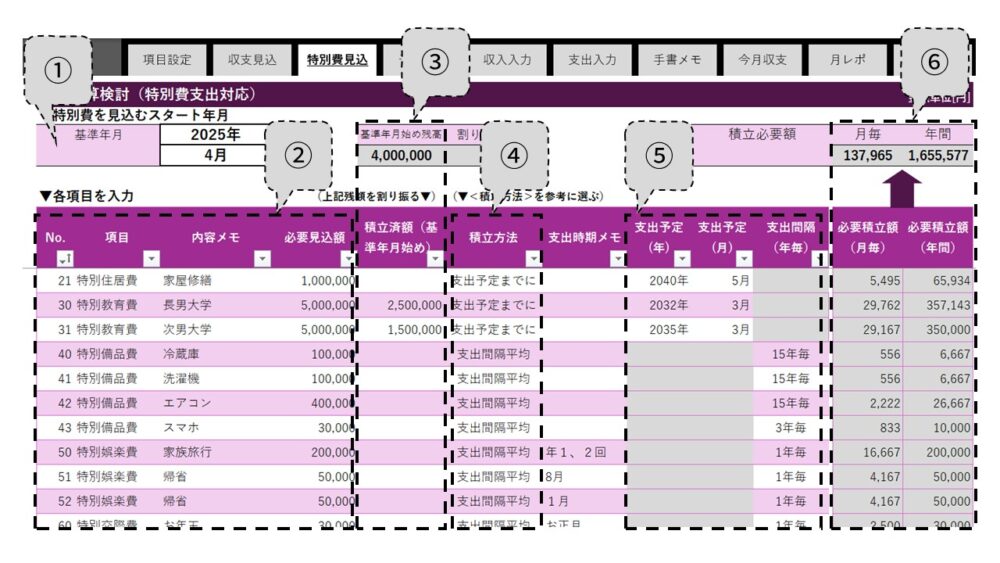

予算の見込み(特別費の見込み作成)【特別費見込シート】

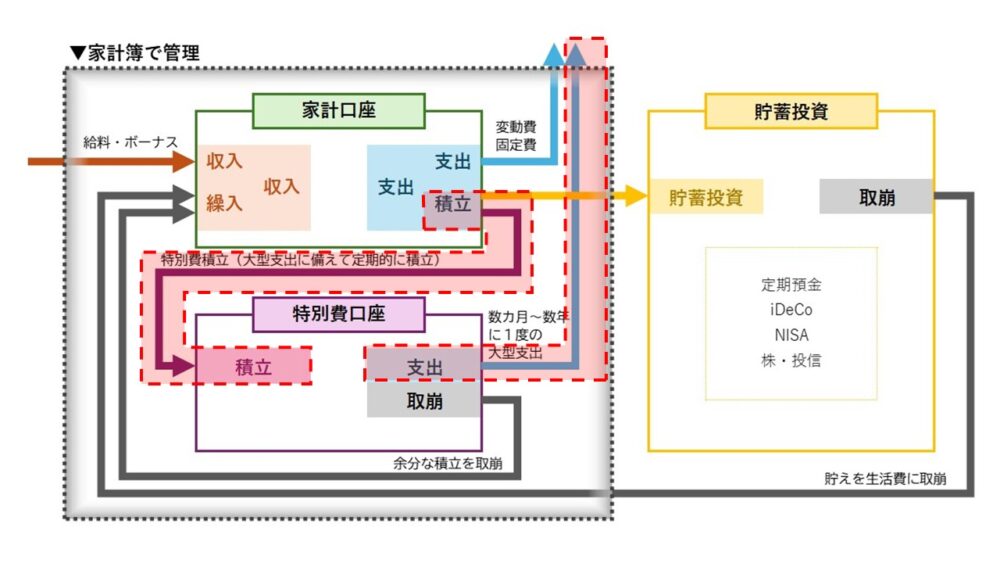

~特別費見込みの前に~

またまた登場するこの図ですが、この図の赤い印の部分の特別費の支出を見込んで、特別費積立額を計算するのが【特別費見込シート】です。

このシートの利用方法を、順を追って説明します。

①特別費を見込むスタート年月を入力

いつからの積立額を計算するのかを「基準年月」として入力します。

積立額を見直す時には、この基準年月を見直す時点の年月に変更します。

②見込みを入力

見込む項目と必要額を入力します。

・「項目」は、「項目設定シート」で設定した項目から選びます。

・「内容メモ」は、どんな内容を見込むのかメモします。

・「必要見込額」は、その項目を支出するときに必要になりそうな金額を入力します。

※どんな内容を見込むのかは、少し下の方で解説します。

③基準日時点の積立額を配分

見込み表の上に、「基準年月始めの残高」という金額があります。

①で入力した基準年月時点の特別費口座の残高です。

この残高は、どの項目に対する金額なのかを割り振ります。

既に積み立てた金額を差し引いて、今後の積立額を計算するためです。

④積立方法を決める

積立方法は、以下の3種類から選択します。

| 『支出予定までに』 | ほぼ一度きりの支出と思われるもの |

| 『支出期間平均』 | 一定のサイクルで支出を繰り返すもの |

| 『対象外』 | 積立の対象にしないもの(貯蓄や投資で対応するから特別費として積立しないなど) |

⑤支出予定を入力

④積立方法で選んだ内容に対応した支出予定を入力します。

| ④積立方法 | 入力項目 | 入力内容 |

|---|---|---|

| 支出予定までに | 支出予定(年)と(月) | 支出する予定の年月を入力 |

| 支出期間平均 | 支出間隔(年毎) | 支出するサイクルが何年毎なのか入力 |

| 対象外 | なし |

※「支出時期メモ」は、備忘録的に使ってください。

⑥計算結果を確認

⑤までの入力内容を基に積立額が計算され、「積立必要額」に表示されます。

「月毎」と「年間」が表示されます。

月々の給料等から毎月積み立てるなら、「月毎」の金額が目安になります。

ボーナスから一括で積み立てるなら、「年間」の金額が目安になります。

~特別費には、どんな項目を見込むのか?~

「数カ月~数年に一度の支出」といっても、どのような項目を特別費として見込むのかは、人それぞれだと思いますが、少しだけ目安を整理しましたので、参考にしてください。

| 見込む期間 | 見込み方 | 項目例 |

|---|---|---|

| 今後1年 | 月毎に何がありそうか考えながら見込む | 旅行費、帰省日、冠婚葬祭費、各種税金 |

| 今後数年 | 上に加えて、買替が必要になりそうなものまで見込む | 家電の買い替え、車の買い替え、家の修理 |

| 今後10年以上 | 上に加えて、一度きりの支出になりそうなものまで見込む | 子供の大学進学費用、大きな病気の治療費、いずれ移住するための費用?、老後の生活費? |

一般的には、「今後1年」又は「今後数年」で見込むパターンが多いと思います。

「今後10年以上」まで見込むとなると、生涯ライフプランを見込むような内容になります。

当然、見込み項目が多くなればなるだけ、必要な積立額がどんどん増えていきます。特別費が家計にあたえる影響の大きさが実感できます。

我が家の場合には、「今後1年」+「今後数年」+「今後10年」の一部(子供の進学費用)を特別費として見込んでいます。

予算の見込み(予算を設定)【予算設定シート】

~予算設定の前に~

しつこく登場するこの図ですが、この図の赤い印の部分の予算を設定するのが、【予算設定シート】です。

特別費の支出は、実際の支出として予算を見込むのではなく、特別費の積立として予算設定することで、月々の家計負担を平均化できます。

つまり、予算は、「家計口座」の収入と支出について設定します。

貯蓄投資も家計口座からの支出となるので、予算で設定しておくと、計画的な資産形成にもなります。

このシートは、大まかに3段で構成しています。

このシートも順を追って、説明します。

①見込みの確認

先ほどの「収支見込シート」と「特別費見込シート」で計算した結果が予算設定の目安として表示されています。特に、入力する部分はありませんが、この目安額を予算設定の参考にします。

②見込みと予算設定の比較

予算設定する対象期間を<集計期間>に入力します。

③で入力する予算設定額の集計がここに表示されます。最初は、0円になっているはずです。最終的に、①の見込額と③の集計を合わせることで、見込みどおりの予算が組めます。

③各月の予算額を入力

②で入力した<集計期間>に対応した年月に色がつくので、その範囲の予算額を設定します。グレーになっているセルは、自動計算なので、入力不要です。

入力するとすぐに②の集計欄に反映されます。

少し複雑に感じるかもしれませんが、

①が自分が見込んだ金額、

③が予算設定を入力する部分、

②が見込みと予算が一致しているか確認する部分、

です。

家計簿の予算は、必ず守る上限というより、目標額なので、「節約するために見込みより少し低めに予算を設定する」というのもありだと思います。

ここまでの、初期設定と予算見込みで、家計簿を使い始める準備完了です。

ちなみに、初めてカケル家計簿を使う際には、予算見込みは、しなくても使い始めることができます。

2~3か月記録をつけて、家計の傾向を把握してから予算設定するという方法もありだと思います。

我が家も最初は、記録だけを数カ月続けてから、予算を設定するようにしました。

普段の記録~毎月の〆

普段の記録(収入と支出の実績を入力)【収入入力シート】【支出入力シート】

収入と支出、それぞれの入力用のシートがあります。

入力は、「1回の取引ごと」にします。なので、1日に2回、食料を買った場合には、2行で入力します。(もちろん、まとめて入力しても大丈夫です)

| 入力項目 | 内容 |

|---|---|

| 日付 | 取引した日 |

| 項目 | 費目を選択 【項目設定シート】で設定した中から選びます。 |

| 金額 | 家計に出入りする金額 (収入なら手取り、支出なら税込みの支払額) |

| 備考 | 取引の内容を入力 (ある程度、統一感のある入力方法をした方が、後で見やすくなります) |

| メモ | 備忘録的に活用 (支出入力シートのみ) |

記録する対象は、家計口座、特別費口座のすべてのお金の動きです。

- 給料やボーナス等の収入

- 食費や光熱費、住宅ローンなどの支払

- 大型家電の買い替えなど、特別費の支出

- 特別費口座への当別費積立

- 貯蓄や投資へのお金の配分

- 貯蓄から家計口座への取崩し

毎日、入力するのは面倒に感じると思います。(私は面倒です)

そんな時には、下でご紹介する「手書メモ」を使ってみてください。

普段の記録(手書メモの活用)【手書メモシート】

【手書メモシート】から先ほどの入力シートに合わせたメモ用紙が印刷できます。

メモの記入欄の横には、自分で設定した費目が印刷されるので、「どんな費目があったかな?」と迷うことがありません。

我が家の場合は、印刷したメモをバインダーに挟んで、手に取りやすい場所に置いています。こうすれば、パソコンを開くことなく、メモに記録して、レシートを捨てることができるので、記録を先送りすることがありません。

「レシートがたまると、見るのも嫌になる」

「パソコン開くのが面倒くさい」

というストレスから解放されてます。

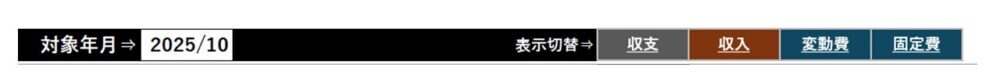

毎月の〆(収支の全体や個別の内容をチェック)<今月収支シート>

シート上部の表示切替で表示内容を切り替えます。

4つの表示方法があります。(収支、収入、変動費、固定費)

「対象年月」の部分にチェックする対象の年月を入力すると、4つの表示すべての集計内容が自動的に更新されます。

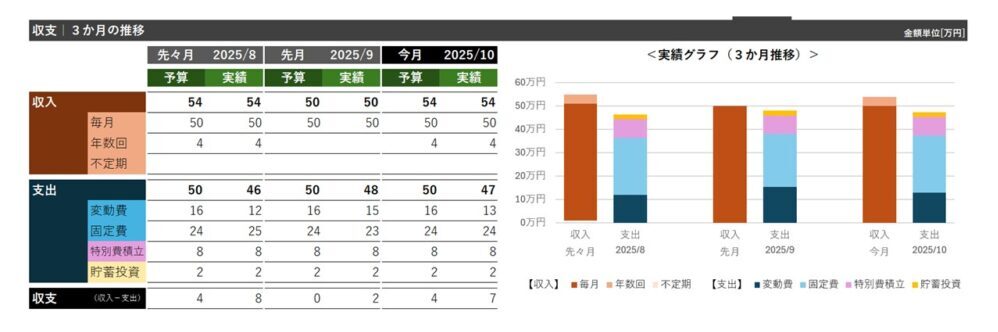

◆<今月収支シート(収支)>

- 3か月の経過を表示します(今月、先月、先々月)

同時にグラフも表示します。 - 全体的な傾向を把握する目的で作成しています。大きな変動がないかをチェックすることができます。

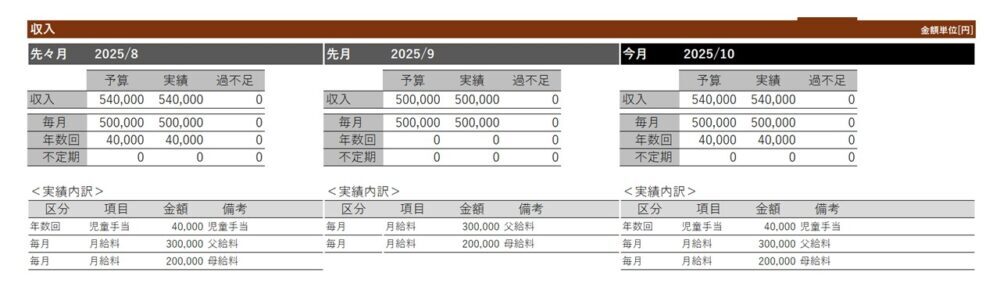

◆<今月収支シート(収入)>

- 3か月の経過を表示します(今月、先月、先々月)

- 収入の内訳も表示しているので、入力漏れのチェックにもなります。

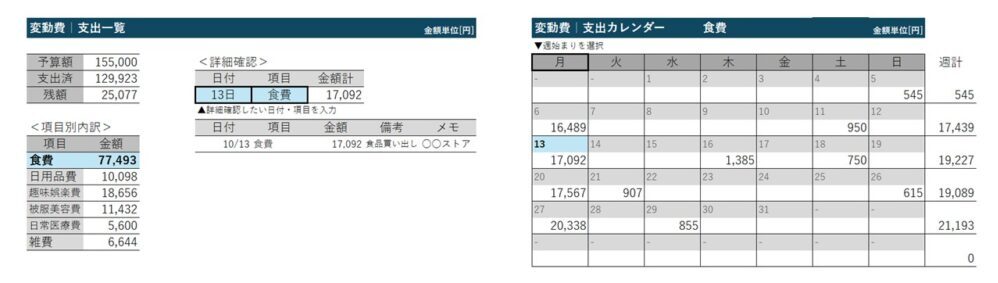

◆<今月収支シート(変動費)>

- 一番左側に、変動費の全体集計と各費目ごとの集計を表示しています。

- 一番右側は、カレンダー表示です。左上の曜日を選択すると、何曜日始まりのカレンダーにするか変更できます。

- 真ん中部分の「日付」と「項目」を入力すると、その下に、支出の明細が表示されます。

選択した項目に連動して、カレンダー表示の内容も切り替わります。

我が家の場合は、「今月の食費がおおかったな」と思ったら、買い物の頻度、買い物の内容を確認して、「出かけたついでについついお菓子を買う頻度が高かったかな」と見返しています。

外食の頻度を確認するときも、このシートを見ています

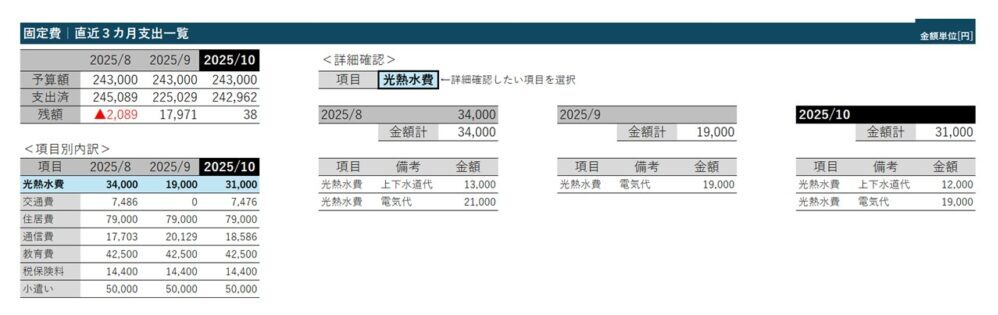

◆<今月収支シート(固定費)>

- 左側に、固定費の全体集計と各費目ごとの集計を表示しています。

- 右側の「項目」を選択すると、3列で3か月の支出明細を確認できます。

我が家の場合は、光熱費の経過チェックや、固定費の入力漏れのチェックに使っています。

固定費は、口座引き落としで支払うことも多いので、支出したことに気付かないことがあります。このシートを見て、入力漏れを発見するようにしています。

毎月の〆(家計レポで情報共有)<家計レポシート>

シート右上に対象月を入力すると、その月の「家計レポート」が表示されます。

「家計口座」「特別費口座」「貯蓄投資」に区分して対象月の集計結果が表示されます。

特に、変動費と固定費部分を細かく集計して、6か月の経過を表示しています。

予算の見込額に対して、10%以上多く支出した場合には、赤文字に、10%以上少なかった場合には、青文字になります。

我が家の場合には、

「数か月間、ほぼ予算通りに生活できてる」

「食費が思ったより高くなってる。数か月間高止まりだ。」

「被服費は、思ったほど使ってない。予算を下げてもいいかも。」

こんな発見になっています。

定期確認(年間収支、口座残高)

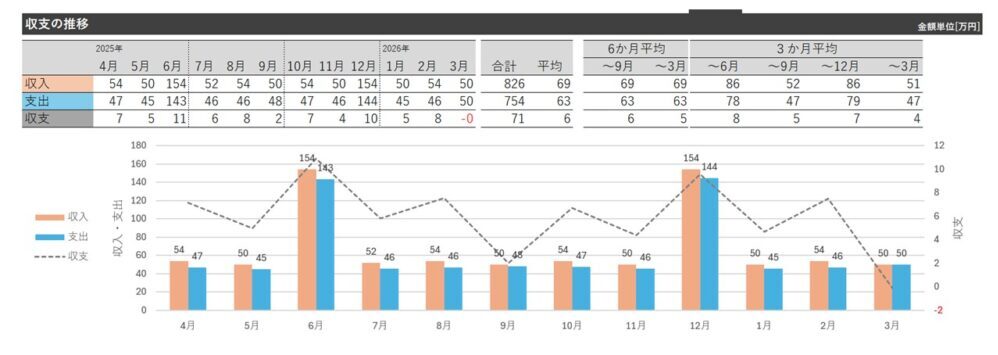

定期確認(年間収支の確認)【年間収支シート】

シート上部の表示切替で表示内容を切り替えます。

5つの表示方法があります。(収支、収入、支出、変動費、固定費)

「最新年月」の部分に家計簿をつけている最新の年月を入力すると、その年月から過去1年間の集計結果が5つの表示に反映されます。

◆<年間収支シート(収支)>

- 1年間の経過を表示します。また、6か月平均と3か月平均も表示しています。

同時にグラフも表示します。 - 上昇傾向や下降傾向など、全体的なチェックする目的で作成しています。

◆<年間収支シート(収入)>

- 左側は、1年間の収入の経過を表示しています。

- 右側は、月を選択すると、その詳細が、表示されます。

収入の変動があった月の詳細をすぐに確認できます。

◆<年間収支シート(支出)>

- 左側は、1年間の支出の経過を表示しています。

- 右側は、月を選択すると、その月の費目毎の集計結果が、表示されます。

支出の変動があった月の変動要因をすぐに確認できます。

◆<年間収支シート(変動費)>と<年間収支シート(固定費)>

- 変動費と固定費の表示は、ほぼ同じ作りです。

- 左側は、1年間の費目ごとの集計結果の推移です。

- 右側は、「月」と「項目」を選択すると、その内訳が表示されます。

我が家の場合は、変動費も固定費も、できるだけ同じ金額で推移させたいので、その傾向をチェックするのに使っています。

たまに突出してしまっている月があったら、その部分をピンポイントでチェックして、

「この要因なら、しょうがないな」とか

「この部分は出さなくてもいい支出だったかな」など

と、反省する材料になってます

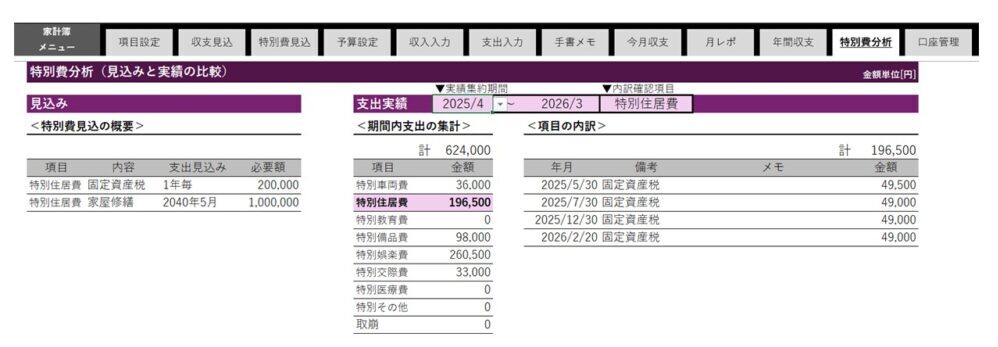

定期確認(特別費の分析)【特別費分析シート】

~特別費分析シートで見るところ~

またしても登場するこの図です。

【今月収支シート】や【年間収支シート】では、「家計口座」を対象にした収支内容をチェックしています。<緑色の囲みの部分>

この2つのシートでは、「特別費口座」からの支出がチェックできていません。

それをチェックするのが【特別費分析シート】です。<赤色の囲みの部分>

- 左側は、【特別費見込シート】で見込んだ内容が表示されています。

- 右側は、実績集約期間と内訳確認項目を選択すると、それに対応した集計結果が下に表示されます。

実績集約期間は、「【特別費見込シート】の基準年月」~「最新の年月」にすると見やすいと思います。 - 見込んだ内容と実際の支出の実績を対比できます。

見込んだとおりの支出になっていれば、積立をきちんとすることで、「数カ月~数年の大型支出を家計口座から計画的に負担することができている」と言えると思います。

見込み以上の支出をしてしまっているなら、特別費の積立を見直す必要があるか、支出を減らす工夫が必要か、のどちらかになると思います。

我が家も、特別費の管理は悩みながらこのようなチェックになっています。もっと管理しやすい方法を考えていきたいと思っています。

定期確認(口座ごとの残高推移)【口座管理シート】

- 月々の収支、各口座の残高、貯蓄投資の累計を一覧で表示しています。

- 「家計口座」と「特別費口座」の残高は、現実の預金口座と残高チェックすることで、大きな記録漏れがないかチェックできます。

実は、我が家では、家計簿上の口座残高と現実の預金口座残高が、一致したことがありません。

利息、ポイント払い、カード支払い後の値引き等々、色々な要因があることは分かっていて、合わせようと努力してみたことはありますが、力尽きました。

今では合わせようとしていません。

大きく外れていないかのチェックにとどめています。

家計簿に漏れなく記載するよりも、結果をどう使うかの方が重要だ。と割り切っています。(言い訳?)

でも、きっちりあえば気持ちいいと思うので、いつかは合わせてみたいと思ってます。

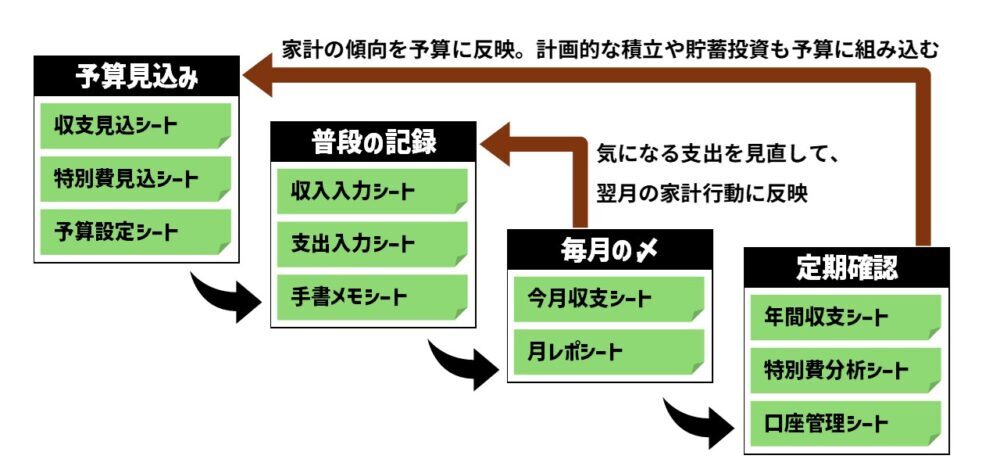

各シートを使う流れ(家計簿を回すサイクル)

ご紹介したエクセル家計簿ツール「カケル家計簿」は、家計簿を単に記録して終わりにする帳簿ではなく、回して使うサイクルをイメージしています。

毎月の〆や定期確認をキッカケにして、家計の見直しにつながるような活用をしていただければ、うれしく思います。

ツールのダウンロード案内

本ツールは、無料メルマガにご登録いただいた方に、ダウンロードページをご案内しています。

下記ページからご登録いただけます。

※メルマガは無料で、不要になった場合はいつでも解除できます。

※登録後にご案内するページから、各種ツールをまとめて確認・ダウンロードできます。

このツールは、作成するもとになった考え方と一緒に使っていただいた方が、役に立つと思っています。

そのため、無料メルマガにご登録いただいた方に、ダウンロードページをご案内しています。

その他のお知らせ

利用環境

以下の環境でのご利用を推奨しています。

Microsoft Excel 2021/2024/Microsoft 365 (Windows版)